猫の接し方について

代表的な伴侶動物である犬と猫については、今や子供の数よりも犬・猫の飼育頭数の方が多い時代になっています。しかし、猫を起因とする苦情や相談が非常に増えてきています。

猫の飼い主が屋内飼育や不妊措置、飼い主の明示措置等の責任を適切に果たしていないことや、猫への恣意的な餌やり行為により飼い主のいない猫が繁殖し、糞尿による悪臭、庭や畑荒らし、ゴミあさり等の問題を引き起こしています。

その結果、猫に対して嫌悪感を抱く人が多いのが現状です。

飼い主のいない猫への対策

猫の問題の多くは飼い主のいない猫から発生しており、飼い主のいない猫をゼロにすることが必要であると考えられます。

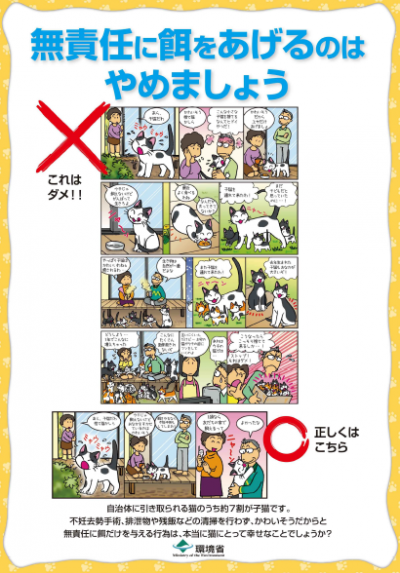

特に無責任な「エサやり」行為は、飼い主のいない猫を生み出し、その猫たちを迷惑と感じる人が現れ、問題へと発展します。

猫の飼い主には完全屋内飼育等の飼い主責任を徹底してもらうこと、野生動物として生息している猫については、みだりにエサを与えないことなどが重要です。

かわいそうだからとエサだけを与える行為は、地域の迷惑になるだけでなく、不幸な命を増やすことになります。

- 愛情と共に責任をもって猫たちに接してください。

- エサを与える前にも一度よく考えてみてください。

無責任に餌ををあげるのはやめましょう [PDFファイル/643KB]

地域猫活動

地域猫活動は、地域住民の合意のもと、避妊・去勢手術を施したり、新しい飼い主探しを行い飼い猫にすることで、将来的には飼い主のいない猫の数とそれに起因するトラブルを減らすことでより良い地域づくりを目的としています。

「エサやり」をしないことが正解でもないですし、「エサやり」を行うことが正解でもないです。エサやトイレの管理、周辺環境の美化等、適切に飼育管理し、これ以上猫が繁殖しないよう、一代限りの命を全うさせることが必要です。

このような活動を推し進めるのが、地域猫活動です。

地域住民の方は、地域猫活動がみだりなエサやりではなく、一定管理のもと飼い主のいない猫に起因するトラブルをなくしていく試みであることを理解する必要があります。

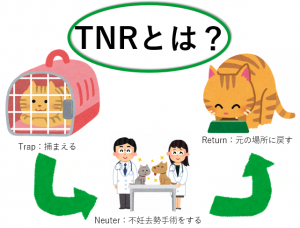

TNR活動

TNR活動は、地域猫活動の基本となる考え方で、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して、元の場所に戻す(Return)ことです。

地域猫活動はエサやり場やトイレの設置など、周辺住民の理解を得る必要があり、活動をはじめるまでに相当な時間が必要です。そこで、まずは猫が増えないように緊急避難的にTNR活動を行います。その後、時間をかけて地域住民と話し合い、意思の統一を確認したうえで地域猫活動へと移行していくことが理想です。

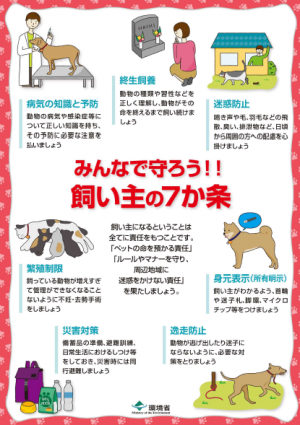

みんなで守ろう!!飼い主の7か条

猫を飼育する際には、命あるものである猫の適正な飼育に全ての責任を負う者として、猫の生理や習性を理解し、終生愛情を持って接することが大切です。

◎終生飼養:命を終えるまで飼い続けましょう。

◎繁殖制限:不妊去勢手術をしましょう。

◎迷惑防止:周囲の方への配慮を心掛けましょう。

◎身元表示(所有明示):飼い主がわかるようにしましょう。

◎病気の知識と予防:病気や感染症等に対して注意を払いましょう。

◎災害対策:災害時の対応準備をしましょう。

◎逸走防止:逃げたり迷子にならないようにしましょう。

みんなで守ろう!!飼い主の7か条 [PDFファイル/557KB]

猫について基礎的知識

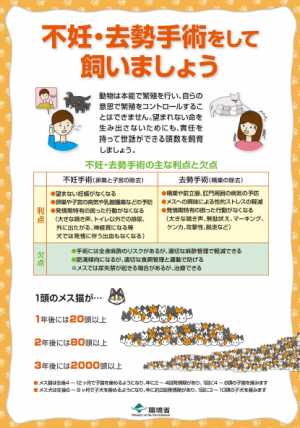

不妊措置を施さずに、性別の違う複数頭の猫を自由に交尾できる状態で飼えば、メス猫1頭につき毎年最低2回、1回につき5頭ほどの子猫を確実に産み続けます。飼い主が責任を持って飼育できる数の猫を不妊措置を施し、完全屋内飼育することは、猫だけでなく飼い主にとっても安全で快適です。

繁殖

・性成熟は生後7ヶ月ほどもすれば生殖器は十分に発達します。

・メス猫の繁殖期は通常2回(2~4月上旬及び6~8月)であり、オス猫はメス猫の発情時期に合わせて発情します。

・交尾をすれば非常に高い確率で妊娠すると言われています。

・発情5日目で3回交尾した場合は排卵率は100%になるとの調査結果もあります。

・妊娠した猫は約63日間ほどの妊娠期間を経て、一度に2~6頭ほど子猫を生みます。

不妊・去勢手術をして飼いましょう [PDFファイル/607KB]

行動範囲

猫は全ての活動の約 95%を生活圏で行うと言われています。十分なエサがある場所におけるメス猫の生活圏は100 メートル×80 メートル程度まで小さくなります。

寿命

完全屋内飼育の飼い猫の寿命は 15 年ほどと言われ、20 歳を超える猫も珍しくありません。

屋外で生活する飼い主のいない猫の寿命は3~5年程度と言われています。屋外で生活する飼い主のいない猫の寿命が、完全屋内飼育の猫の寿命の3分の1程度であるのは、交通事故はもちろんケンカによるケガや感染症、飢餓などの危険に常にさらされていることが要因であることは容易に想像できます。

疾病

屋外や屋内外を行き来している猫は様々な感染症のリスクがあります。ウイルス感染自体に特異的な治療法はなく、数年にわたって衰弱し、最終的に死に至る場合もあります

参考資料

兵庫県ホームページ:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/nekoguideline.html<外部リンク>

環境省ホームページ:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2810a.html<外部リンク>